Город Пушкин (знаменитое Царское Село) был захвачен фашистами в сентябре 1941 года.

За два с половиной года оккупации тысячи горожан были расстреляны, угнаны на работы в Германию. Фашистские варвары также разграбили уникальные дворцы Пушкина, уничтожая историческое наследие нашего народа.

На сегодняшний день дворцы стали одним из туристических символов Петербурга и России и ежегодно принимают миллионы туристов со всего мира. О том, как шло возрождение, о подвиге музейщиков и реставраторов и о сохранении связи между поколениями рассказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Владиславовна Таратынова.

Спасительное сено

Сергей Хорошавин, aif.ru: Как проходила эвакуация музейных ценностей в Царском Селе?

Ольга Таратынова: Подготовка к эвакуации велась задолго до начала войны. Все экспонаты были разделены на списки разной очерёдности, самые ценные предметы и документы подлежали вывозу в первую очередь. И поэтому, когда 22 июня 1941 года было объявлено о начале войны, буквально сразу же начались работы по подготовке к эвакуации.

В первый список из 303 предметов входили как шедевры мебели, так и различные предметы, содержавшие драгоценные металлы. Кроме того, персидские ковры и то, что нам по сей день очень помогает в работе, — чертежи дворцов и акварели, зафиксировавшие виды залов XVIII и XIX веков.

Первая партия была сформирована буквально за два дня. Причём по запискам участников этого процесса видно, что каждый пытался упаковывать и ещё какие-то вещицы, не вошедшие в списки, но очень для них ценные, дорогие, казавшиеся такими важными для музея. Поэтому все полости в мебельных ящиках заполнялись такими дополнительными небольшими предметами. И в результате получилась партия, в которую вошло гораздо больше ценностей, чем в первоначальном списке, её сформировали за два дня и отправили в эвакуацию. Её сопровождал Анатолий Кучумов, известный искусствовед, впоследствии спасший очень многие предметы из музейных коллекций Царского Села и Павловска. Всего до оккупации успели отправить шесть партий. Первые пять — вглубь страны.

Надо сказать, что основная тяжесть работ по подготовке и проведению эвакуации легла на плечи женщин — сотрудниц музея, так как всех мужчин мобилизовали на фронт. И это была нелёгкая работа, они таскали, например, бронзовые таганы для каминов, поднимали тяжёлые вещи, на специальных приспособлениях перевозили их в те залы, где проходила упаковка ящиков. Очень правильный шаг, так как влажность была главным врагом наших экспонатов. Очень быстро закончился упаковочный материал, поэтому стали косить траву на газонах и на лугах. Её сушили и заполняли пустоты сухим сеном.

В целом, по описи, до войны в музее значились 72 тысячи экспонатов, из эвакуации вернулись 19,8 тысячи, и, когда в 1944–1945 годах была проведена сверка, то выяснилось, что не пропал ни один предмет. И сейчас они составляют основу наших фондов, основу нашей экспозиции. В целом удалось спасти, я думаю, примерно 30% музейных ценностей. — Ольга Таратынова

Кроме того, уже в эвакуации надо было следить за ценностями, периодически открывать ящики, перекладывать всё, бороться с молью и плесенью. Всё это входило в обязанности сопровождающих эти грузы. Тоже, в общем, непростая история.

Последняя партия, шестая, не успела покинуть Ленинград, потому что подступили фашисты, и поэтому она была отправлена на сохранение в подвал Исаакиевского собора.

В целом, по описи, до войны в музее значились 72 тысячи экспонатов, из эвакуации вернулись 19,8 тысячи, и, когда в 1944–1945 годах была проведена сверка, то выяснилось, что не пропал ни один предмет. И сейчас они составляют основу наших фондов, основу нашей экспозиции. В целом удалось спасти, я думаю, примерно 30% музейных ценностей.

— Как вы оцениваете работу музейщиков, организовавших эвакуацию?

— Люди, которые организовывали эвакуацию, конечно, не думали, что совершают нечто героическое. Они считали, что это их служебная обязанность. Чаще всего это были молодые женщины 30–35 лет, многие с маленькими детьми, и они просто выполняли свой долг. Но сейчас в наших глазах это становится абсолютным подвигом, подвижнической деятельностью, которая спасла нашу память и нашу культуру.

Нашествие варваров

— Эвакуация завершилась, когда пришли немцы. Что происходило в Царском Селе во время оккупации?

— Скажем честно, что оккупации никто не ждал. Думали, что будут бомбёжки, пожары, и готовились к этому. Заклеивали окна, укладывали драгоценные ковры тыльной стороной вверх и засыпали песком, чтобы предотвратить пожар, если упадёт зажигательная бомба. Огромные китайские вазы наполняли водой и расставляли их в каждом зале.

Но действительность оказалась гораздо жёстче и трагичнее. Фашисты вошли в Пушкин 17 сентября 1941 года, а за день до того, 16 сентября, здесь ещё работали сотрудники музея.

Как описывает одна из сотрудниц музея, Евгения Турова, уже после обеда они случайно встретили военного, который спросил: «Вы хотите в плен сдаться? Вы готовы к этому? Если нет, то я вам советую быстро уходить в Ленинград». И они пошли пешком по железной дороге. Их догнал поезд, состоящий из четырех вагонов, медленно продвигавшийся в сторону Ленинграда. Они чуть ли не на ходу вскочили в него, и это был действительно последний транспорт, который шёл из Пушкина.

Разграбление было массовым. Немецкие солдаты украли всё, до чего физически могли дотянуться. — Ольга Таратынова

А когда пришли оккупанты, то, судя по всему, они заранее прекрасно знали, где и что находится. В качестве примера можно привести нашу Янтарную комнату, которая осталась во дворце: каждое панно имело такой значительный вес, что силами научных сотрудниц было невозможно осуществить его демонтаж, упаковку и отправку в эвакуацию. Поэтому её заклеили папиросной бумагой, затем тканью — в надежде, что захватчики просто не заметят. Но тут действовали профессионалы. Когда немцы вошли во дворец, у них были списки с указанием, что где находится, в каком зале. Это была команда Розенберга, и солдаты очень быстро, в течение нескольких дней, упаковали Янтарную комнату и вывезли через Псков и Ригу в Кёнигсберг. И, как вы знаете, следы Янтарной комнаты после этого потерялись. Есть много версий, что с ней случилось. Пока ни одна из них не подтвердилась, но я надеюсь, что в будущем комнату найдут.

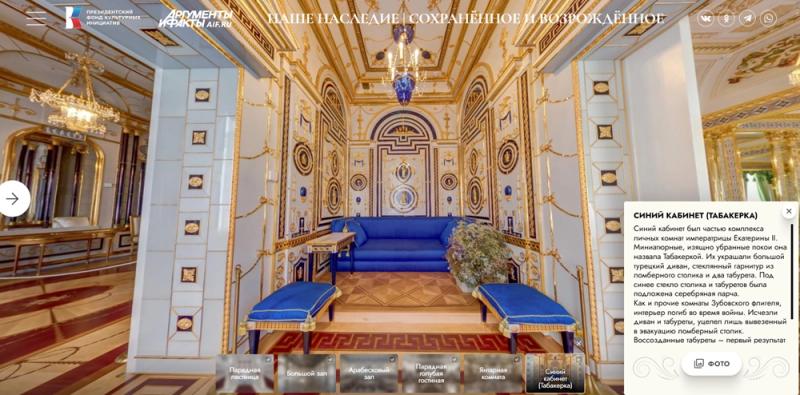

Разграбление во время оккупации было действительно массовым. Всё, что можно было отломать и унести, унесли. При реставрации Агатовых комнат обратили внимание, что бронзовые накладки отсутствуют в залах на высоту поднятой руки. Немецкие солдаты украли всё то, до чего физически могли дотянуться. Даже шёлк со стен срезали. В Екатерининском дворце пострадала кровля, и в Большом зале снег лежал на паркетах. Климат и военные обстоятельства довершили разрушение дворца. Александровский дворец, к счастью, пострадал меньше.

— Каковы были впечатления музейщиков, вернувшихся в Царское Село после освобождения?

— Описания того, что они чувствовали, абсолютно убийственные. Многие писали о том, что дворцы погибли и останутся теперь только в воспоминаниях. Сотрудники музеев знали наперечёт каждый завиток, каждый предмет. И тогда, придя, они увидели фактически руины — без окон, без дверей, со снегом, лежащим на паркетах, с отбитой штукатуркой. Была создана комиссия, которая должна была решить судьбу дворцов. Долго и серьёзно обсуждался вариант, что, поскольку европейская часть страны разрушена, а людям, которые возвращаются с фронта, негде жить, то будет несвоевременно восстанавливать дворцы. Говорили, что это вообще невозможно, и будет то, что мы сейчас называем новоделом. Поэтому надо устроить здесь санаторий. В лучшем случае восстановить фасады и разместить героев, вернувшихся с войны, чтобы они укрепляли своё здоровье.

Такая точка зрения превалировала довольно долго. Но, к счастью, благодаря стараниям многих деятелей культуры, а также архитектора и реставратора Николая Николаевича Белахова, который руководил тогда Инспекцией по охране памятников, было принято другое решение — восстановить всё, как было. Решение правильное, хотя мы до сих пор ведём работу по восстановлению и залечиванию военных ран.

Возрождение дворцов

— Как восстанавливался Екатерининский дворец?

— Надо сказать, что первым восстановили Павловск. Вторым в этой очереди был Петергоф, а к нам реставраторы пришли только в 1957 году, через 142 года после окончания войны.

Первыми были отреставрированы и открыты те залы, которые чудом уцелели и где сохранились даже подлинные паркеты. А потом приступили к сложным интерьерам.

В 1963 году открыли Парадную лестницу, а в 1969 году началась реставрация Большого зала.

Без культуры, без знания истории своего государства мы просто толпа, а если всё-таки смотрим, слушаем, изучаем свою историю, то мы — народ. И музеи — это наше лицо. — Ольга Таратынова

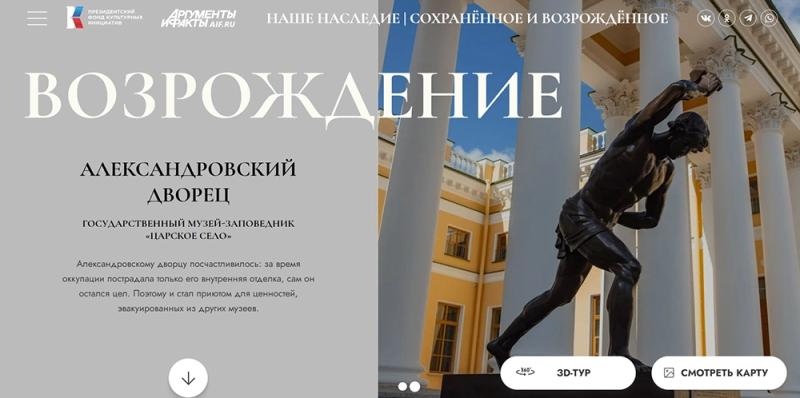

И работы шли активно до 80-х, когда финансовый ручеёк начал пересыхать. Сроки растянулись. Воссоздание Янтарной комнаты (можно посмотреть по ссылке) началось в 1979 году, и продолжалось почти 25 лет — её открыли только в 2003 году. Сейчас у нас есть три источника поступления средств для реставрационных работ. Конечно, это федеральные деньги, выделяемые Министерством культуры, которое является нашим учредителем, и ряд объектов (самых финансово тяжёлых), например, Александровский дворец полностью реставрируется за счёт бюджета.

Первая очередь была открыта в 2021 году, и наша задача — завершить работы в течение ближайших двух-трёх лет. Кроме того, с 2011 года нам удалось начать привлечение социально ориентированных структур, меценатов — так, к примеру, были восстановлены Агатовые комнаты, Лионский зал, церковь Екатерининского дворца, и, наконец, в прошлом году мы открыли для посетителей Зубовский флигель с девятью интерьерами, где жила Екатерина II.

Так что работы активно ведутся, и мы каждый год открываем новые экспозиции, новые помещения. Но по сей день — спустя 80 лет после окончания войны — часть интерьеров и парковых павильонов всё ещё нуждается в реставрации. Столь колоссальным был нанесённый ущерб.

Культурное наследие — способ самоидентификации нации. Наше лицо — то, что отличает нас от других стран и народов. — Ольга Таратынова

— Вы упомянули о том, что решение о восстановлении принималось тяжело, оно было правильным. Что значит культурное наследие для нашей страны, для нашего народа, на ваш взгляд?

— Это способ самоидентификации нации. Что нас отличает от других стран? Наша культура, наша история. Особенности характера русского человека обусловлены той базой, которая закладывалась в народе веками. Той историей, которую мы пережили. Без культуры, без знания истории своего государства мы просто толпа, а если всё-таки смотрим, слушаем, изучаем свою историю, то мы — народ. И музеи — это наше лицо.

Основная задача музейных работников, знаете, как у скупого рыцаря в трагедии Пушкина. Сохранить всё под спудом. Но при этом показывать, изучать и рассказывать о ценностях людям. Ведь знание культуры и истории позволяет предвидеть будущее. Если ты хорошо знаешь историю, то более или менее хорошо понимаешь, что может случиться с миром и дальше. Так что это полезное и применимое на практике знание. А без музеев историческое наследие было бы невозможно сохранить.

Связь поколений

— А есть ощущение, что современные молодые люди понимают важность сохранения наследия?

— Я всё-таки приверженец той точки зрения, что люди не меняются. В любом поколении есть те, кто интересуется историей, посещает музеи и впитывает в себя всю нашу культуру. А есть те, которым из-за каких-то объективных обстоятельств этого не дано.

Но мы стараемся эту ситуацию исправлять, и я считаю замечательным изобретением ту самую Пушкинскую карту, которая многим открыла двери в музеи и театры. А у нас есть отдел по работе с детьми, 26 разных программ. Причём в основном они семейные — ребята к нам в музей могут прийти на полдня с бабушкой, дедушкой, родителями. И мы им будем и рассказывать, и показывать, и они будут что-то своими руками делать и ездить на электромобилях по паркам, который и сам по себе — произведение ландшафтного искусства.

В музее работает отдел по работе с детьми, активно вовлекаются студенты. Связь поколений восстановлена, она продолжается. — Ольга Таратынова

Ещё десять лет назад для нас всех большой печалью было то, что поколение от 15 до 28 лет, по статистике, мало посещало музеи и казалось в этом смысле потерянным для нас, но сейчас мы эту задачу решаем, и, как мне кажется, успешно.

Наш музей привлекает студентов, и идёт целый поток молодёжи, который расширяется каждый год. Многие студенты вузов в сотрудничестве с нами готовят свои дипломные и курсовые работы, некоторые наработки потом применяются в музее. Например, недавно открытый в комплексе «Императорская ферма» детский центр мы сделали по проекту студентов Политехнического университета. Так что, я думаю, что эти студенты придут к нам ещё не один раз, уже, может быть, со своими семьями, со своими детьми. И эта связь поколений восстановлена, она продолжается.

Напомним, что в год 80-летия Победы ИД «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив начал реализацию проекта «Наше наследие: сохранённое и возрождённое», который посвящён трагической и героической истории дворцовых комплексов России.

В проекте представлены истории создания и возрождения 8 дворцово-парковых ансамблей в том числе Екатерининского и Александровского дворцов, интерактивные карты, 3D-туры, фото, галереи и архивные материалы о восстановлении дворцов.