135 лет назад, 23 июня 1889 г. на юге России, в Одессе, в семье отставного флотского инженера-механика Андрея Горенко родился третий ребёнок. Дочери, которую в честь бабки по материнской линии назвали Анной, будет суждено стать лицом русской женской поэзии.

Впоследствии Анна Андреевна отметит: «В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была тёткой моего деда Эразма Ивановича Стогова». Более того — её отец к стихам и тем более к увлечению своей дочери стихосложением относился, мягко говоря, неодобрительно. А поскольку её инициалы полностью совпадали с его собственными, категорически запретил ей подписывать стихи так, как было тогда принято: «А. А. Горенко». Просто чтобы «не срамить имя инженера» какими-то там виршами.

Так русская женская поэзия обрела экзотический колорит – Анна Андреевна решила взять в качестве псевдонима фамилию прабабки по материнской линии, Прасковьи Ахматовой. Впоследствии поэтесса сочинит легенду, что этот род ведёт своё начало от хана Большой Орды Ахмата, того самого, что соперничал с Иваном III Великим. А, стало быть, восходит к самому Чингисхану.

Величие и поза

Легенда красивая, но не имеющая ни малейшей связи с реальностью. Зато отлично иллюстрирующая стиль поведения Ахматовой, главной чертой которого все её современники называли величественность. Что проявлялось даже в такой прозе жизни, как застолье с водкой: «Когда Ахматовой наливали, то всегда спрашивали — сколько налить. И Ахматова рукой показывала, что, дескать, хватит. А поскольку жест был — как всё, что Анна Андреевна делала — медленный и величественный, то рюмка успевала наполниться до краёв. Против чего Ахматова не возражала».

Многие, особенно недоброжелатели, принимали это за дешёвое позёрство. Но в том-то всё и дело, что Ахматова обладала могучим поэтическим даром. И не просто обладала — она его осознавала. Грубо говоря, её величие как поэта отчасти давало ей право на величественность в поведении и даже на некоторую позу.

В совокупности это дало любопытный результат. В первый сборник Ахматовой «Вечер», вышедший в 1912 г., вошло стихотворение с ударным началом: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнём». И ещё одно, первая строфа которого заканчивалась так: «Я на правую руку надела перчатку с левой руки».

Сборник тиражом всего 300 экземпляров имел ошеломляющий успех, особенно у женщин. Стихи оттуда переписывали от руки, заучивали наизусть. Моментально появился ряд поэтесс, которых называли «подахматовки», а потом и целое направление в женской поэзии, ставшее позже чуть ли не литературным мейнстримом.

«Вся угловатая такая»

И поэтессы, и околопоэтические барышни, придавленные величием Ахматовой и очарованные её лирической героиней, твёрдо уяснили себе две основополагающие с их точки зрения вещи. Первое. Тонко чувствующая женщина обязана пребывать в состоянии аффекта и витания в облаках — если человек не от мира сего, то ему простительно и перчатку не на ту руку надеть. Второе. Тонко чувствующая женщина обязана страдать и переносить страдания подобно ахматовской героине, отхлёстанной ремнём — стоически скрывая «стоны звонкие», которым, впрочем, иногда можно дать прорваться.

Сила воздействия стихов Ахматовой была грандиозной. Реальный муж Анны Андреевны, поэт Николай Гумилёв, жаловался: «Про меня пустили слух, что я хлещу ремнём не только свою жену, но и молодых поклонниц, предварительно раздев их догола… Ну и что с того, что этого никогда не было? Вся Россия верит, и эту веру ничем не уничтожить. Легенда создана и переживёт нас всех». Золотые слова. Отметим только, что чрезвычайно живучей оказалась не только легенда, но и манера письма, и манера поведения околопоэтических барышень. Помните влюблённую в поэзию второстепенную героиню фильма «Покровские ворота», сыгранную Мариной Дюжевой? «Я вся такая несуразная… вся угловатая такая… такая противоречивая вся!» А ведь её зовут Анна Адамовна — прозрачнее намекнуть было просто нельзя. Между прочим, действие кинокартины происходит в 1957 г. В том же самом году Ахматова, видимо, осознававшая, что натворила и какого джинна выпустила из бутылки, пишет полную самоиронии и отчасти самобичевания эпиграмму, адресованную себе же: «Я научила женщин говорить… Но, Боже, как их замолчать заставить!»

Наверное, уже никак. Барышни, читающие свои стихи со скорбным, «не от мира сего» выражением лица и нервно стягивающие на груди концы ложноклассической «ахматовской» шали, даже сейчас являются непременным атрибутом любого поэтического собрания.

А вот что касается страданий, тут, как говорится, «особая статья». Ирония здесь неуместна. Изначально поставив свою поэзию в «страдательный залог», Анна Андреевна впоследствии сполна хлебнула уже настоящего горя. «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне».

Странности любви

Эти строки из поэмы «Реквием» по-настоящему страшны. И правдивы. Первый муж Ахматовой, Николай Гумилёв, расстрелян. Их сын, Лев Гумилёв — в лагерях. Другое дело, что реальная Ахматова вовсе не пребывала в «страдательном залоге». Когда её третий, гражданский, муж Николай Пунин и сын Лев Гумилёв в октябре 1935 г. были арестованы, она написала Сталину: «Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет». В тот же день на её письме была поставлена резолюция: «Т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина, и Гумилёва и сообщить об исполнении. И. Сталин». То, что её ходатайства после повторного ареста и заключения остались неуслышанными — не вина Ахматовой. Она делала, что могла.

Впрочем, говоря о страданиях Ахматовой, чаще вспоминают эпизод, связанный с Постановлением 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» и сопутствующим ему докладом Андрея Жданова, где тот утверждал: «Это поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа». Партийному функционеру Жданову можно вменить в вину многое, но вот здесь стоит подумать. Дело в том, что ровно то же самое, пусть и в более корректных выражениях, о поэзии Ахматовой говорили её коллеги, классики отечественной литературы. Александр Блок упрекал в чувственности и эротизме: «Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо как бы перед Богом». Александр Солженицын — в индивидуализме: «Солженицын сказал, что мой "Реквием" — трагедия одной женщины, а надо, чтобы была трагедия всего народа».

Самое любопытное, что ошибались все. Во всяком случае, когда говорили о том, что Ахматова, дескать, далека от народа. Кое-что Анна Андреевна поняла сразу же. Она ничуть не рисовалась, когда, обсуждая Постановление и последовавшее за ним исключение из Союза писателей, с вызовом бросила: «Мне только славы прибавилось. Всеобщее сочувствие, жалость, симпатии. Вот если бы мне подарили дачу, машину, паёк, все бы говорили: «Зажралась, задрала нос. Какой она поэт? Просто обласканная бабёнка». Тогда и окатили бы меня презрением и забвением».

Анна Андреевна оказалась права — простой народ знал и любил её. Но странною любовью. Когда поэтесса в марте 1966 г. скончалась, её близкий друг, библиофил Соломон Цирель-Спринцсон, сбился с ног в поисках автобуса для перевозки тела — на тётку из похоронного бюро имя Ахматовой впечатление не произвело. А вот на простых работяг — очень даже. Они налетели на диспетчершу: «Дура! Это же Ахматова! Выписывай автобус!» Правда, когда Соломон Давидович спросил, читали ли те её стихи, ответ был таким: «Нет, не читали. Но знаем, что есть такая писательница и что она много претерпела…»

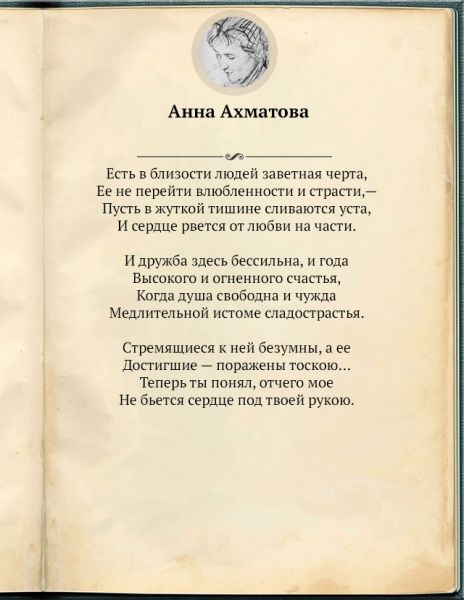

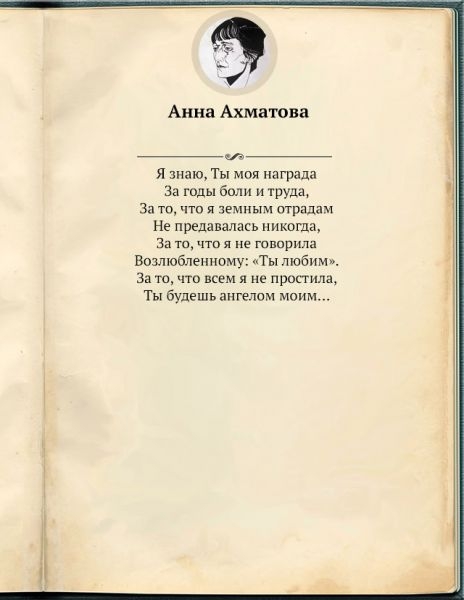

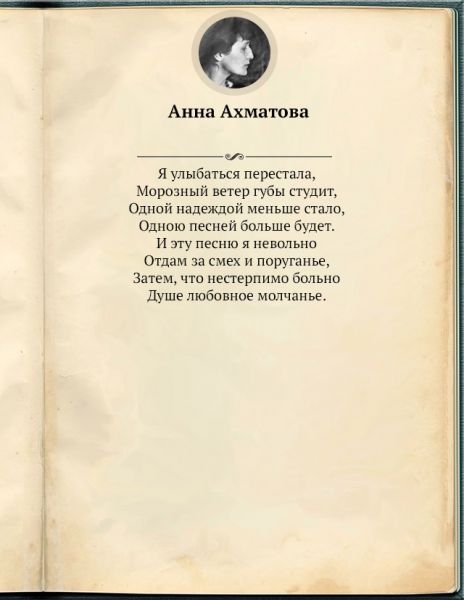

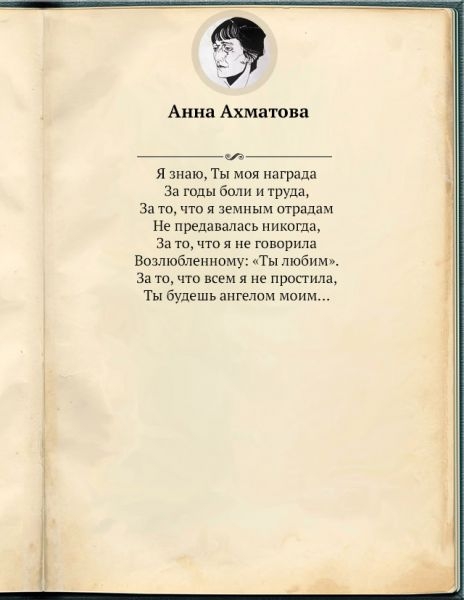

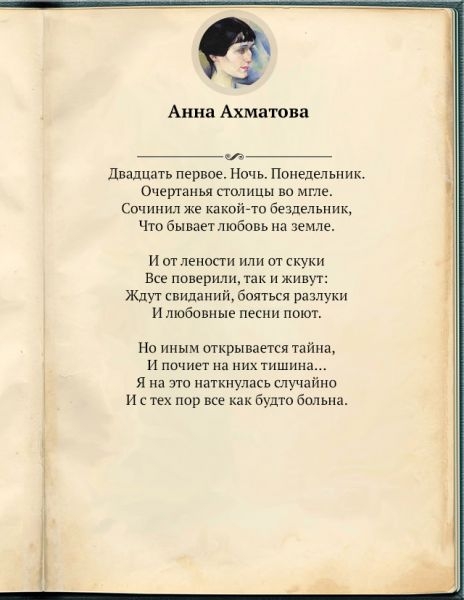

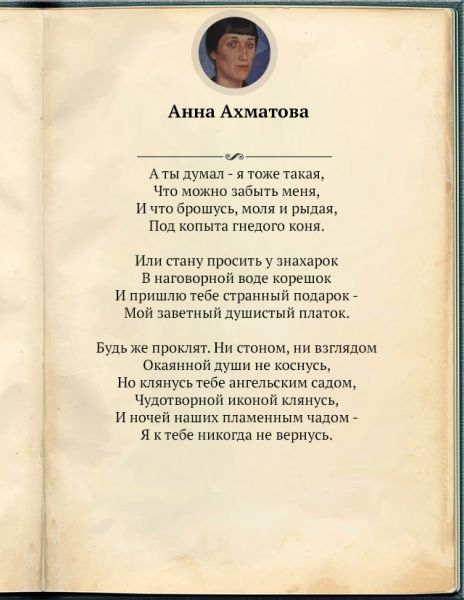

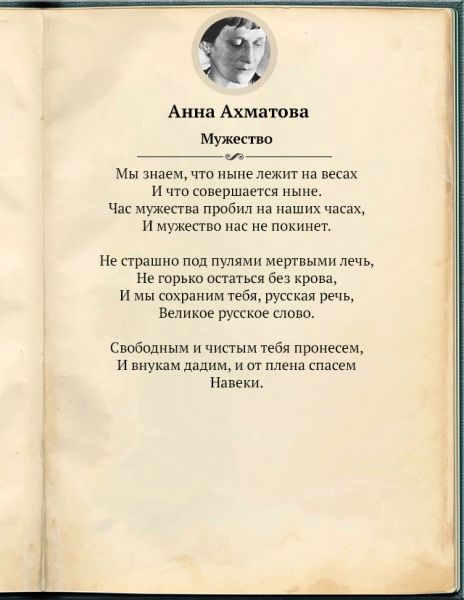

«Я знаю, ты моя награда». 10 стихотворений Анны Ахматовой

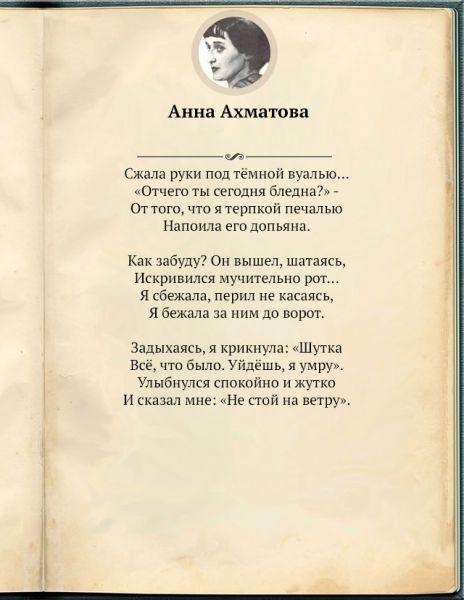

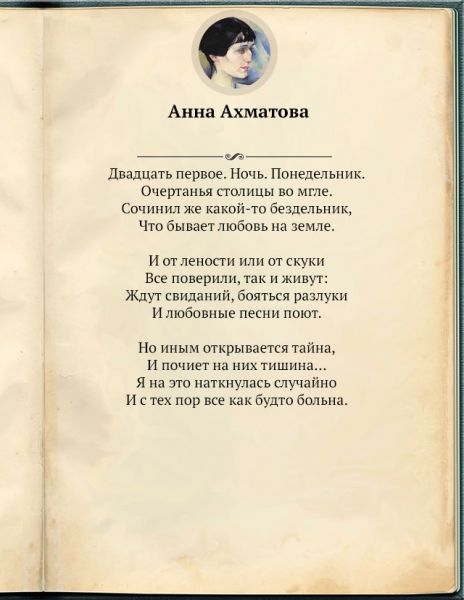

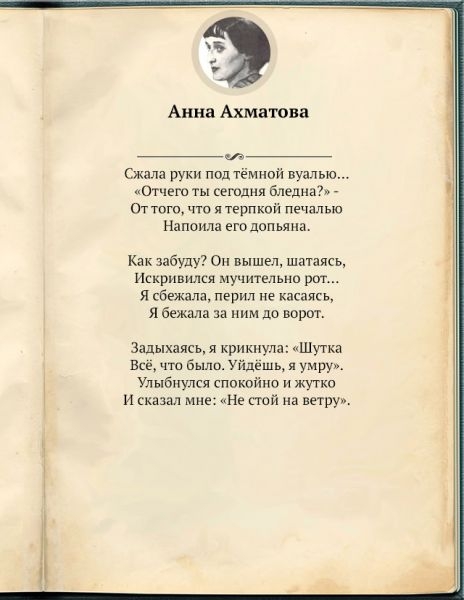

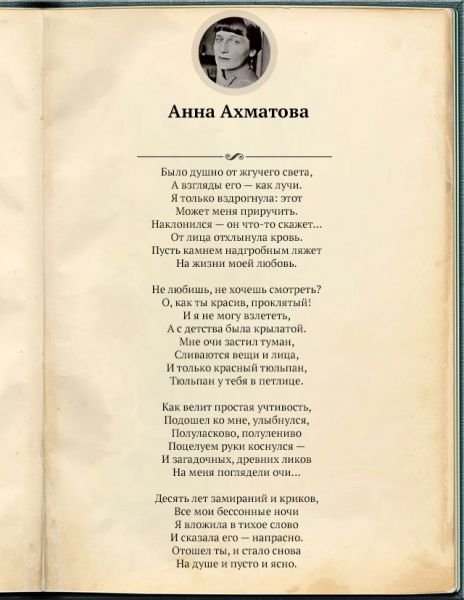

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

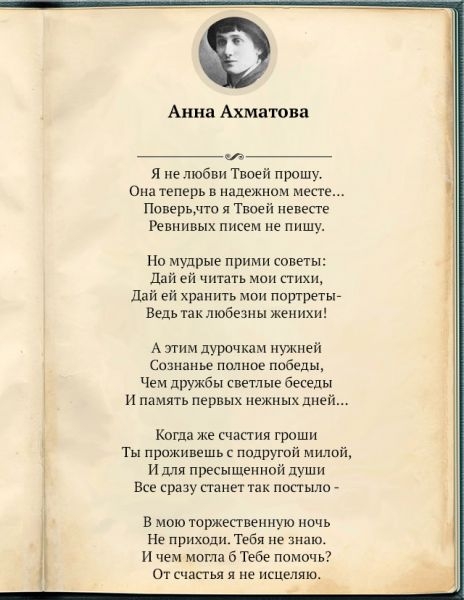

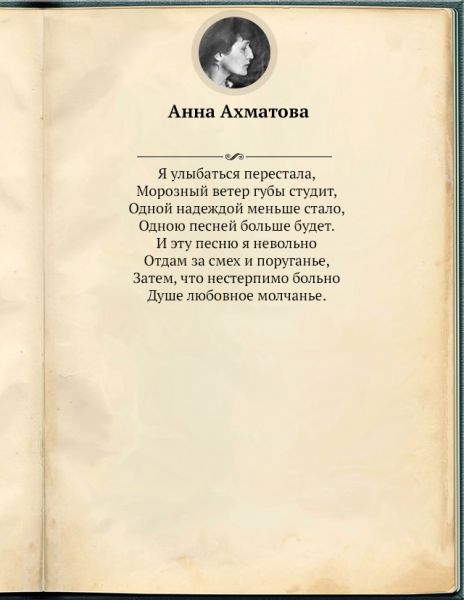

«Я знаю, ты моя награда». 10 стихотворений Анны Ахматовой

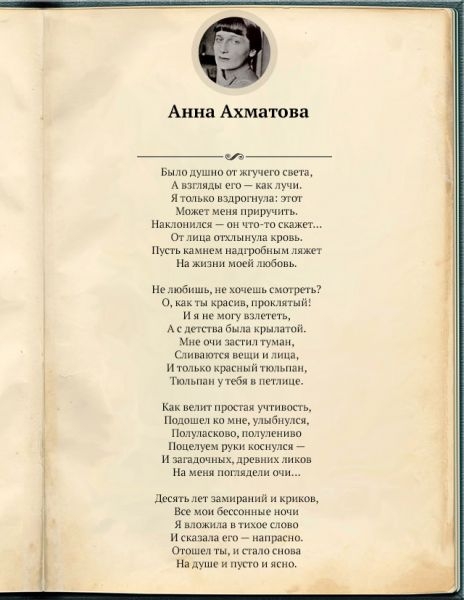

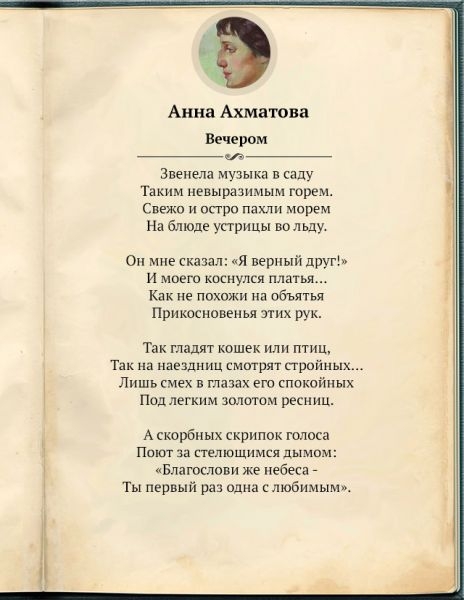

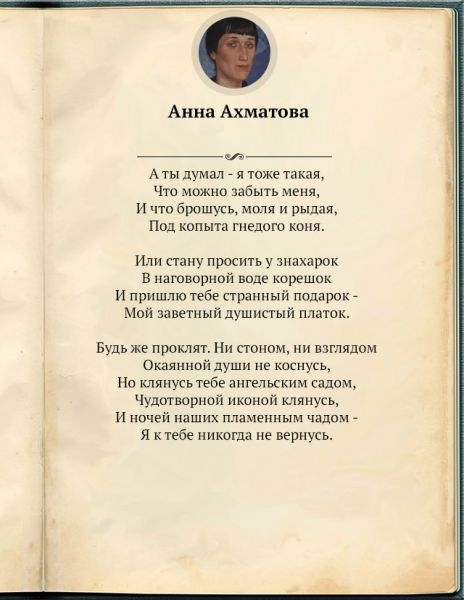

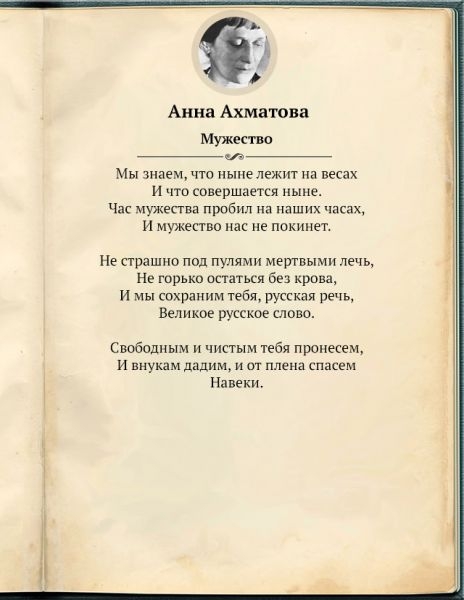

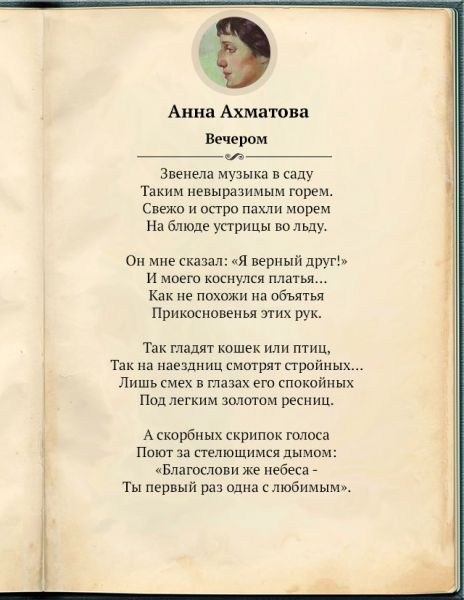

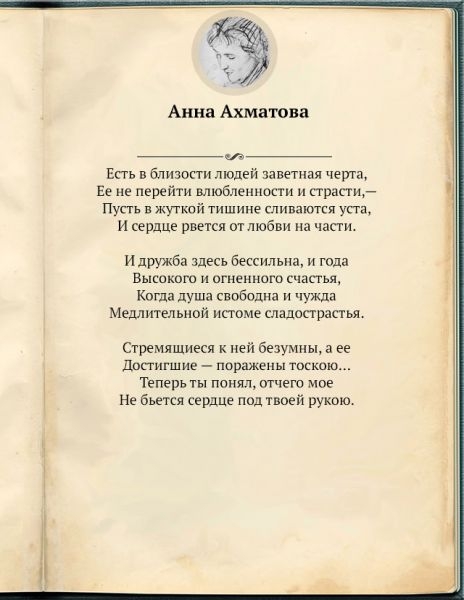

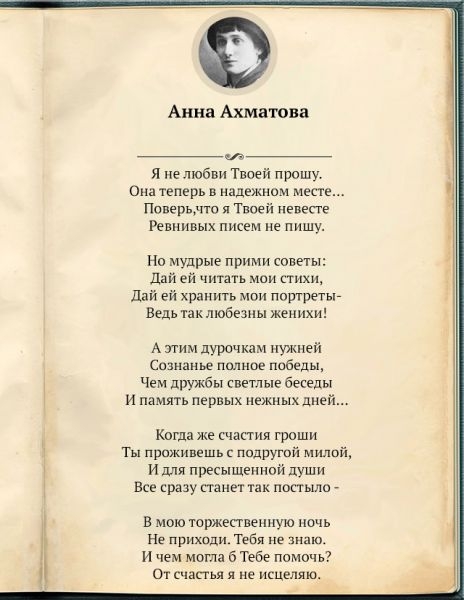

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ

© АиФ